В получасе езды от респектабельного Зальцбурга расположен небольшой городок Халлайн. В нем есть остров Пернер, где в XIX веке работал гигантский соляной завод, а в начале девяностых огромный гальванический зал превратили в фестивальную сцену — для тех, кто не помещается в привычные театральные рамки. Именно здесь, где стены помнят запах соли и гул электрических ванн, Кирилл Серебренников представил свою «Метель».

Основой стала одноименная повесть Владимира Сорокина, стилизованная под русскую классику по всем законам метамодернизма. Земский врач Платон Ильич Гарин отправляется в дальнюю деревню, чтобы привить жителей от эпидемии боливийской «чернухи», превращающей людей в зомби. Свободных лошадей и повозок на станции нет, но ему удается уговорить хлебовоза Козьму по прозвищу Перхуша везти его на санях-самоходах, запряженных пятьюдесятью лошадками размером с куропатку. По расчетам, дорога должна занять полтора часа, но внезапно начинается метель.

Первым на пути странников стоит дом Мельничихи Таисии Марковны. Хрупкая фигура актрисы Варвары Шмыковой заточена в поролоновый костюм, напоминающий Венеру Виллендорфскую, первое художественное изображение женщины в истории. Из Мельничихи Шмыкова искусно лепит монолитный архетип русской женщины: грубая и ласковая, властная и покорная, отчаянно ищущая любви в своей нелегкой доле. В ней живёт пугливая сила, непонятный ей самой дуализм, перед которым не устоит ни усталый с дороги врач, ни сама метель. Ее «Выпейте еще водочки. Я вас наверху положу, а Козьму — на печку» звучит как новая версия культурного кода «водочки нам принеси, мальчик, мы домой летим».

Мельничиха, «эта сладкая баба», манит Гарина, хотя все его мысли заняты возлюбленной Надин (ее играет немецкая актриса Соня Бейсвенгер), классической «женщиной прекрасной и изнутри, и в профиль», она то фантом, то сама Метель, то дива довоенного берлинского декаданса. Дальше Шмыкова растворится в спектакле: станет частью метели, снегоуборщиком в спецодежде с ветродувом, нимфой бурлеска со стразами на сосках, отобьет чечетку в вечернем платье. Но жаркие объятия Мельничихи все равно не отпустят зрителя до конца.

«Для меня это самый сложный спектакль в жизни, — говорит Варя, когда мы созваниваемся на следующий день, — мы все здесь мультиартисты. Плюс я играю на немецком, который не знаю. Но работать над этим спектаклем было одно удовольствие. С Кириллом ты находишься в максимальном соавторстве, а не просто выполняешь задачу режиссера, это очень ценно и питательно для артиста. Он создает атмосферу, в которой невозможно не раскрыться».

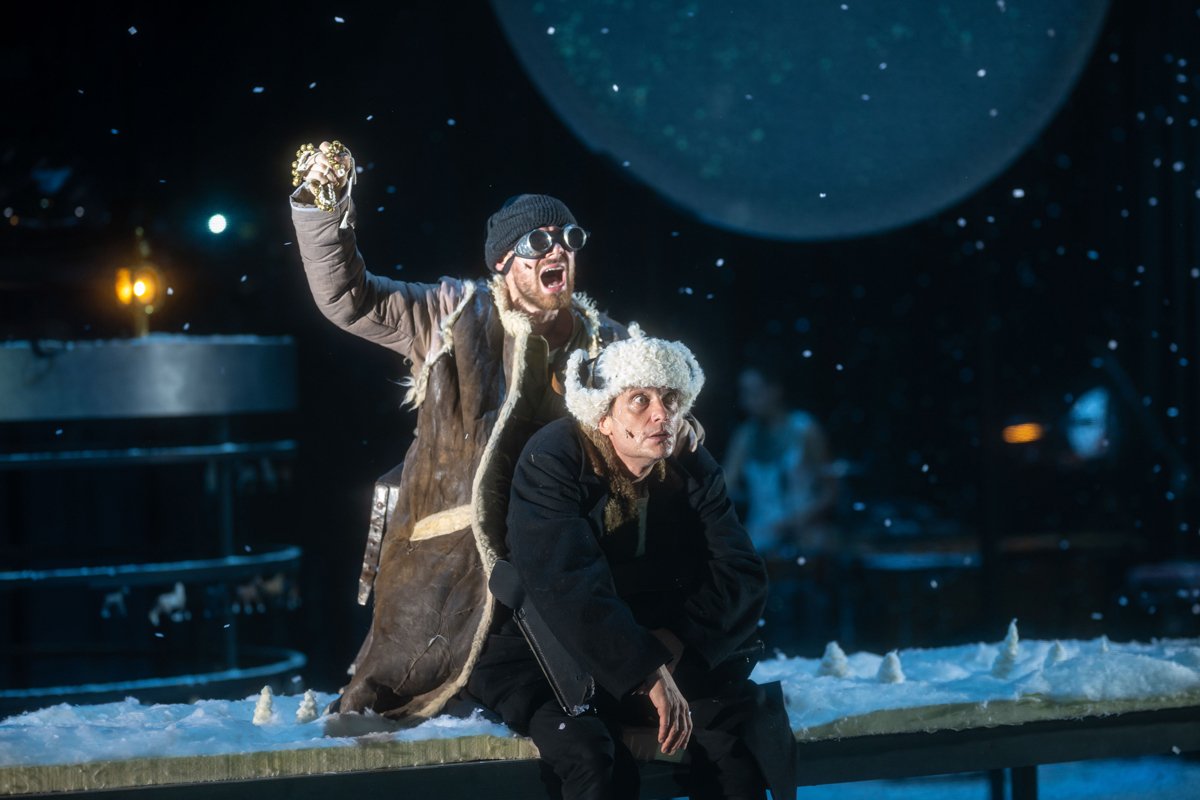

Актёры Август Диль и Варвара Шмыкова. Фото: Franz Neumayr / Albert Moser / Action Press / Vida Press

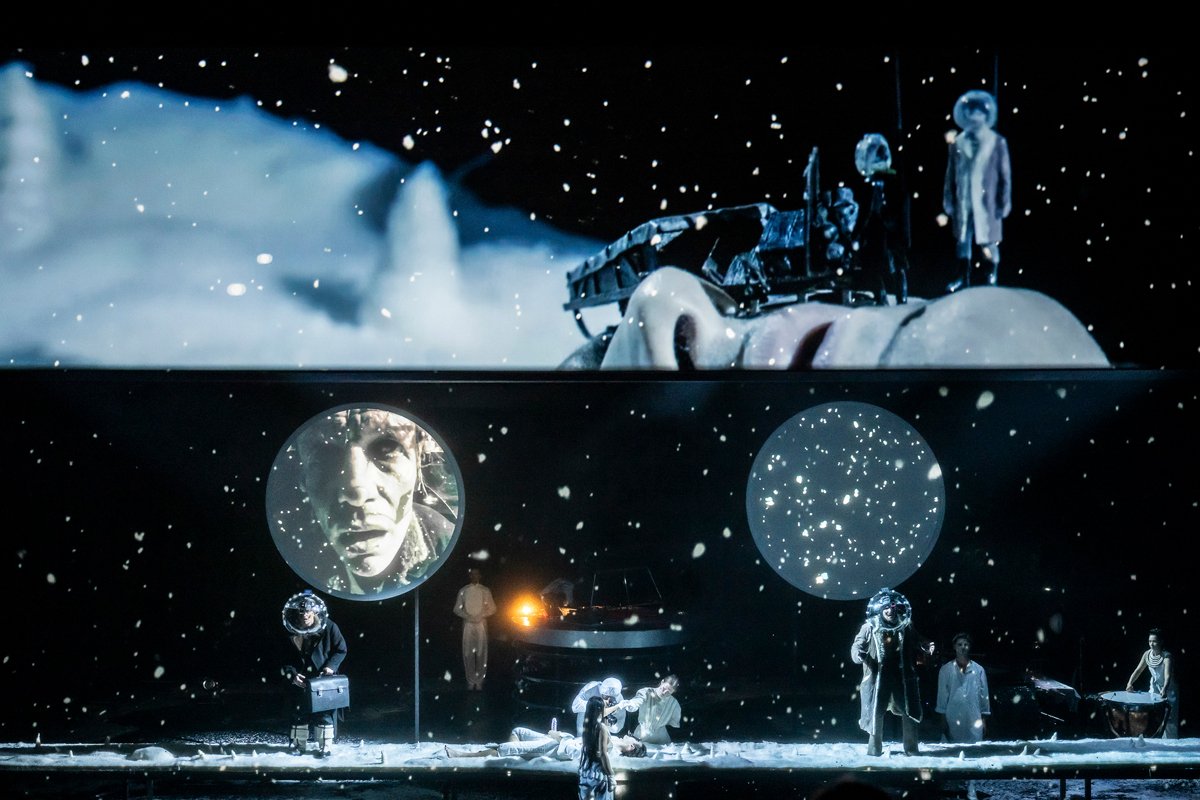

И в повести, и в пьесе Метель — один из персонажей. Она поет песни на немецком и говорит с доктором, ее играет то одна актриса, то сразу несколько, а иногда и все, кто находятся на сцене. Метель провоцирует, соблазняет, сбивает с пути, успокаивает, испытывает, обнимает, обманывает и в итоге убивает. В какой-то момент метель (уже с маленькой буквы) становится театральным языком, потому что другого объяснения надвигающейся на зрителя мультиформатности нет. Это буря жанров, включая кино, кукольные мультфильмы и медицинские эксперименты.

Повесть Сорокина была опубликована в 2010 году, а Серебренников переработал ее в пьесу под бури новой реальности — в том числе и своей, поэтому Платон Ильич у него немец.

Актерский состав, как и вся команда, тоже российско-немецкий.

Роль доктора Гарина исполняет Август Диль — мировая звезда и эталонный пример классической немецкой актерской школы, одной из самых сильных в мире. Она славится сочетанием психологизма и бережного отношения к актеру: глубокая проработка роли сохраняет дистанцию между артистом и персонажем. В недавнем интервью мы говорили об этом с интендантом берлинской «Комише опера». Перед нами мастер громкого молчания. Именно эта способность сделала его несколько минут в «Бесславных ублюдках» Тарантино культовыми: в сцене таверны майор гестапо предельно вежлив и расслаблен, но у зрителя мороз по коже. Так же устроен его Воланд в «Мастере и Маргарите» Локшина, дьявол проступает в мельчайших деталях. Или в «Тайной жизни» Терренса Малика, где Диль играет реального человека, героя сопротивления Франца Егерштеттера. Фермер из Верхней Австрии, отказавшийся присягнуть Гитлеру и служить в вермахте, был казнен гильотиной. Диль почти не произносит речей, все ясно без слов.

Но в «Метели» мы видим артиста совсем иной структуры — беспощадного к себе. Его актерская игра напоминает бешеную и рваную Шестую симфонию Малера: он взрывается и разлетается на осколки в каждой сцене, такого самоуничтожения я, кажется, не видела даже у российских артистов. Когда путники попадают к «витаминдерам» и врач принимает «новый товар», на экране запускается обратный отсчет секундомера — четыре минуты наркотического трипа. И в реальном времени Диль проживает этот трип так, что хочется выбежать из зала и вызвать ему скорую помощь. Спустя секунду он уже шутит, что товар отличный и он возьмет два, а в сцене сожжения на костре разобьется вдребезги снова. Невозможно было не спросить у режиссера, как он добился этой метаморфозы.

Актёры Филипп Авдеев и Август Диль. Фото: Franz Neumayr / Albert Moser / Action Press / Vida Press

«Август получил инъекцию русской театральной школы, его первой большой ролью был Треплев в “Чайке” Чехова, — объясняет Серебренников. — Он много работал у серьезных классиков, у Петера Штайна и других мастеров, где встретились немецкая традиция и русская психологическая школа. Но я бы сказал так: есть школа имени Августа Диля, есть школа имени Филиппа Авдеева. Каждый большой артист утверждает собственную школу, так же как каждый режиссер — собственную систему. И Филипп, и Август, они про “быть”, а не “казаться”. В этом мы совпали. Удивительный парадокс: в таком условном деле, как театр, мы ищем подлинность и правду. Еще когда писал пьесу, я понимал: это будет идеальный мэтч, потому что у нас троих в этом смысле одна группа крови».

Между актерами на сцене действительно осязаемая химия: два противоположных персонажа сливаются воедино, противостоя стихии. Роль кучера Перхуши — сложнейшая даже для такого хамелеона, как Авдеев, которого за последние три года успела полюбить европейская публика. После премьеры Филипп шутит, что его главной актерской задачей было просто выжить:

«С точки зрения выносливости “Метель” — как трехчасовая кардиотренировка, но еще и с огромным объемом текста: нужно быть максимально включенным».

Перхуша проводит весь спектакль в зимнем тулупе, и каждый раз, оказавшись за кулисами, актер спасается льдом. В Зальцбурге стояла жара под тридцать градусов. Филипп, конечно, скромничает: его уровень игры меняет саму иерархию ролей. Перхуша перестает быть второстепенным персонажем и выходит на первый план вместе с доктором и самой метелью. По сути, в спектакле два главных героя — он и Гарин. После премьеры к Серебренникову подходили ведущие актеры европейских театров, чтобы попросить познакомить их с Авдеевым и они могли поблагодарить его лично, это дорогого стоит.

Музыка в спектакле существует на равных правах со стихией.

Партитура композитора Александра Маноцкова дает голос метели в песнях на немецком и врывается в номера берлинских кабаре «ревущих двадцатых», проливает слезы зрителей в пронзительной песне к матери на стихи Серебренникова. Актер Михаил Поляков исполняет её а капелла на русском языке, словно старинный народный напев:

Лучше б ты, касатушка,

Меня не родила,

Лучше б к смерти, матушка,

Да приговорила.

Схоронила б на закате

Ты меня, чудилу,

Схоронила б, Бога ради,

В черную могилу.

Фото: Sandra Then / SF

Европейский зритель увидит в «Метели» глобальные и универсальные темы — потерю контроля и ориентиров, очень актуарные сейчас для всех без исключения, а избалованные театральные эстеты найдут новые формы и уровни. Спектакль создан в копродукции Зальцбургского фестиваля и Дюссельдорфского драматического театра (Düsseldorfer Schauspielhaus), куда «Метель» отправится в сентябре после фестивальных показов.

Зрительский потенциал «Метели» мы обсудили с Биргит Ленгерс, немецким драматургом спектакля и членом худсовета Дюссельдорфского драмтеатра:

«В тексте Сорокина много отсылок к русской “метельной” традиции, переживанию непостижимой русской бескрайности и стихийной силы природы. Конечно, такого опыта в небольшой и густонаселенной стране, как Германия, нет. Как говорит Перхуша, в немецком аналога слова “оторопь” не существует. На мой взгляд, интерес и даже тяга к таким художественным произведениям в Европе огромны. Это не только поиск красоты и многозначности у Серебренникова, в своих работах он всегда стремится раздвинуть границы жанра. Для зрителя это художественная экспедиция в неизведанные сферы».

Эти слова подтверждаются долгой стоячей овацией на премьере и sold out на всех показах в Зальцбурге.

Фото: Jan Friese / SF

Для антивоенного российского зрителя, который сформировался за эти три с половиной года в Европе, есть и другой пласт, который Сорокин не задумывал пятнадцать лет назад и который, возможно, не считает европейская публика. Один из важнейших диалогов главных героев звучит так:

ГАРИН: Козьма, скажи мне, братец, что для тебя в жизни самое главное?

ПЕРХУША: Главное? А не знаю, барин… Главное — чтоб все было ладно.

ГАРИН: Что значит — ладно?

ПЕРХУША: Ну, чтоб лошадки здоровы были, чтоб хлеба было на что купить… да и самому чтоб без хворости.

ГАРИН: Ну, хорошо, допустим, что лошадки твои здоровы, сам ты тоже здоров, деньги есть. Что еще?

ПЕРХУША: И не знаю даже… Думал как-то пасеку завести. Хоть бы домика три.

ГАРИН: Допустим, завел ты пасеку. Что еще?

ПЕРХУША: А чего мне еще!

ГАРИН: Неужели, кроме этого, тебя больше ничего не интересует?

ПЕРХУША: Не знаю, барин.

ГАРИН: Ну, чтоб ты хотел в жизни изменить?

ПЕРХУША: В своей-то? А ничего. Мы своей жистью довольны.

Земский доктор, напомню, еквозь тьму ради прививки от «чернухи», превращающей людей в зомби. Но сегодня это не фантазия, а реальность — просто эпидемия эта так и называется: «Не знаю, барин, чего мне еще хотеть, мы своей жистью довольны». И она достигла неуправляемых масштабов, пострашнее метели. По сути, сейчас все мы в какой-то степени коллективный Платон Ильич Гарин, сбившиеся с пути по дороге в село Долгое, ежедневно пробираемся непонятно куда на самоходных санях, запряженных лошадками размером с куропатку. Остаётся лишь верить, что метель закончится, и дорога действительно куда-то приведет.

Показы на фестивале в Зальцбурге идут с 16 по 26 августа, в Дюссельдорфе — 11, 12, 14 сентября, 31 октября, 14 ноября.

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».