Издательство «Альпина Нон-фикшн» выпустило на русском исследование Кристофера Браунинга «Обычные люди». Смысл названия переворачивает подзаголовок — «101-й полицейский батальон и «окончательное решение еврейского вопроса»». Во время Холокоста батальон оказался в числе самых «эффективных». Подразделение с численностью около 500 человек убило по меньшей мере 83000 евреев. Опираясь на послевоенные протоколы допросов полицейских-убийц, Браунинг расследует преступление чудовищного масштаба. Что двигало человеком, который за день мог расстрелять с десяток безоружных женщин, стариков и детей, и что в это время происходило у него внутри? Сорин Брут прочитал книгу и рассказывает о механике бесчеловечности.

Как мы обычно представляем себе массового убийцу? Вариантов множество, но есть и общее: вряд ли кто-то видит его похожим на человека в зеркале. Американский историк Браунинг считает, что дело вовсе не в особой, «природной» предрасположенности личности к убийству. Эффективная идеологическая накачка? Но самые идейно обработанные батальоны оставили после себя меньше жертв, чем объект его исследования — 101-й полицейский батальон. Подразделение состояло из жителей Гамбурга (одного из наименее нацистских городов) среднего возраста. Не агрессивный молодняк, но взрослые дядьки с семьями, видевшие другую жизнь и сформировавшиеся еще до прихода нацистов к власти. Средний возраст бойцов батальона составлял 39 лет. Представители рабочего и низа среднего классов — образцовые «нормисы». Озлобиться на войне они не успели — в Польшу прибыли из Германии. И лишь за несколько недель до первой массовой казни.

«Обычные люди» — не снисходительный к читателю научпоп, а серьезное и непростое для восприятия исследование. Первые 80 страниц — по сути пролог, где Браунинг разбирает исторический контекст Холокоста.

Последние 100 страниц — два столь же растянутых послесловия, появившихся в более поздних изданиях книги (первое вышло в 1992). В них ученый разбирает концепции коллег, а с некоторыми и ожесточенно полемизирует. Однако ядро «Обычных людей» — собственно, само исследование — контрастирует с остальным многословно-монотонным текстом и читается как остросюжетная проза.

Браунинг сравнивает Холокост с блицкригом. К марту 1942-го погибли 20–25% всех жертв, тогда как к февралю 1943-го 20–25% будущих жертв оставались в живых. Большинство евреев было убито именно в эти 11 месяцев. В июле 1941-го Гитлер заявил, что Германия не покинет оккупированные восточные земли и обустроит там «райский сад» по-нацистски. Сталин рассчитывал, что на захваченных рейхом территориях развернется партизанская борьба. Фюрер же решил попросту зачистить их от всех потенциальных оппонентов — и, прежде всего, евреев.

Обложка книги Кристофера Браунинга «Обычные люди». Фото: Издательство «Альпина Нон-фикшн»

Вскоре после той речи Гитлера произошли масштабные операции по уничтожению евреев в Киеве (Бабий Яр), Одессе, Виннице и других советских городах. Параллельно нацисты пытались выстроить конвейерную систему массовых убийств для европейских (прежде всего польских) евреев. Cтали появляться концентрационные лагеря с газовыми камерами, которые запускались постепенно — зимой-весной 1941–1942 годов. Затем их укрупняли и спешно достраивали новые. В генерал-губернаторстве на территории Польши оставалось около 2 млн евреев, но в здешние лагеря свозили и евреев из Центральной Европы.

К лету 1942 года в Люблинском округе появился 101-й полицейский батальон. 20 июня ему поручили провести «специальную акцию» в городке Юзефув. По сути, батальон просто оказался не в том месте и не в то время — подвернулся под руку руководителю СС и полиции округа Одило Глобочнику. Целью «акции» было депортировать трудоспособных мужчин в лагерь, а детей, женщин и пожилых тут же расстрелять, но полицейские узнали о задаче только утром в день казни. В ужасе было даже их командование.

Возглавлявший батальон майор Вильгельм Трапп, объяснив суть задания, неожиданно предложил выйти из строя тем, кто «чувствует, что ему это не по силам». Вышел один человек. Трапп освободил его от исполнения обязанностей, и следом вышло еще 10–12. Часть дня майор провел в штабе — по воспоминаниям очевидцев, был в состоянии истерики, жаловался на руководство, рыдал и восклицал: «Боже, зачем мне это приказали!» Тем временем батальон выполнял его распоряжение в лесу, где Трапп так и не появился.

Приказ и возможность отказа от его выполнения застали полицейских врасплох. После инструктажа на тему «эффективный расстрел» и первых выстрелов еще некоторое количество полицейских попросили командиров освободить их от задачи.

Немало полицейских пряталось в городе или возле грузовиков, занимая себя какими угодно другими делами. Полицейский Кастенбаум, например, просто убежал в чащу, где прятался несколько часов, после чего вернулся к грузовикам и уехал. Один из шоферов после первого выезда отказался от своей роли. «Вероятно, у него были слишком слабые нервы», — позже объяснял водитель, занявший его место. «Те, кто спешил выполнить приказ, успели расправиться с гораздо большим количеством жертв, чем те, кто всеми силами старался не торопиться», — отмечает Браунинг. Сослуживцы косо смотрели на уклонистов, считая их «слабаками». Но наказания никто не понес.

Не все отказы объяснялись убеждениями. Для некоторых процесс убийства был отвратителен физиологически, а не морально. Большинство полицейских (по меньшей мере 80%) благополучно справилось с поставленной задачей, оправдав доверие высшего руководства. Однако после все палачи оказались деморализованы.

«В казармы полицейские вернулись подавленными, злыми, ожесточенными и потрясенными. Они мало ели, но много пили <…> Ни выпивка, ни утешения Траппа не могли смыть переполнявшее этих людей ощущение позора и ужаса <…> Те, кто не был в лесу, не желали ничего знать, а те, кто там был, не имели желания рассказывать — ни тогда, ни позднее. По молчаливому соглашению бойцы… не обсуждали события в Юзефуве».

Женщина возлагает цветы у памятника в Бабьем Яру в Киеве, Украина, 29 сентября 2014 года. Фото: Roman Pilipey / EPA

Вскоре жизнь батальона устаканилась, хотя массовые убийства продолжались. Руководство облегчило психологическую нагрузку: сперва им чаще поручали зачистки гетто и депортации в лагеря смерти, где происходили невидимые казни. «Грязную работу» на местах в основном делали накачанные алкоголем хиви (коллаборационисты). Многие полицейские радовались, если им самим не приходилось спускать курок. Осенью 1942-го «акции» стали повседневной рутиной. С конца августа по ноябрь при участии батальона было отправлено в лагеря смерти около 25000 евреев.

На следующем этапе, прозванном самими полицейскими «охотой на евреев», необходимо было разыскивать и расстреливать тех, кто ускользнул от депортаций. Полицейским вновь предстояло встретиться с жертвами лицом к лицу, но это уже не вызывало у них прежнего стресса. Браунинг пишет о массовом очерствении — большинство спокойно обедало после убийств, а некоторые отпускали на тему «охоты» шуточки: «Герр лейтенант, я еще не завтракал <…> Я еще не убил ни одного еврея». Майор Трапп тоже освоился и однажды, чтобы впечатлить начальство, даже перевыполнил план по казням.

Многие стали равнодушными, а то и увлеченными киллерами. Большинство избегали убийств, когда это было легко, но при малейшем риске для себя шли на них. Принципиально уклонялось от активного участия в геноциде меньшинство. Отдельные командующие стремились замазать кровью всех, но обычно «отказников» к казням не принуждали. Готовых убивать почти всегда хватало. Такое соотношение между активистами, конформистами и уклонистами сохранились в батальоне до окончания финальной операции «Праздник урожая» (ноябрь 1943 года), в ходе которой в округе Люблин погибло 42000 евреев — больше, чем в Бабьем Яре. Теперь добивали рабочих в лагерях принудительного труда.

Для каждого члена батальона существовали кнут и пряник — перспектива карьерного роста в полиции и страх наказания. Но даже бо́льшую роль играл страх отделиться от коллектива в условиях вынужденной тесноты и во враждебном окружении на чужой земле. Обязанность участвовать в расстреле возлагалась на весь батальон. Отказ воспринимался как «самоустранение от выполнения своей доли неприятной коллективной обязанности».

Уклонение могло трактоваться и как «моральный упрек в адрес сослуживцев: отказник словно бы показывал, что он «слишком хороший» для такой работы». Произошло и перекодирование этики. Отказ расстреливать безоружных женщин, детей и стариков воспринимался как проявление слабохарактерности, мешающей защищать родину от ее врагов. Уклоняться — значило перед всеми признать себя «слабаком» или «трусом». Никто не хотел оказаться изгоем.

Об особой роли коллектива на войне сказано немало — в том числе и в контексте нынешней войны в Украине. В недавнем разговоре со мной журналистка Олеся Герасименко объясняла, что солдаты на фронте воспринимают себя и сослуживцев как «единый живой организм» и мыслят в категории «мы», а не «я». Браунинг немало пишет о расчеловечивании евреев. Убивать «врагов», «низших» и «неполноценных» проще, чем людей. Но солдат вынужден расчеловечить и самого себя.

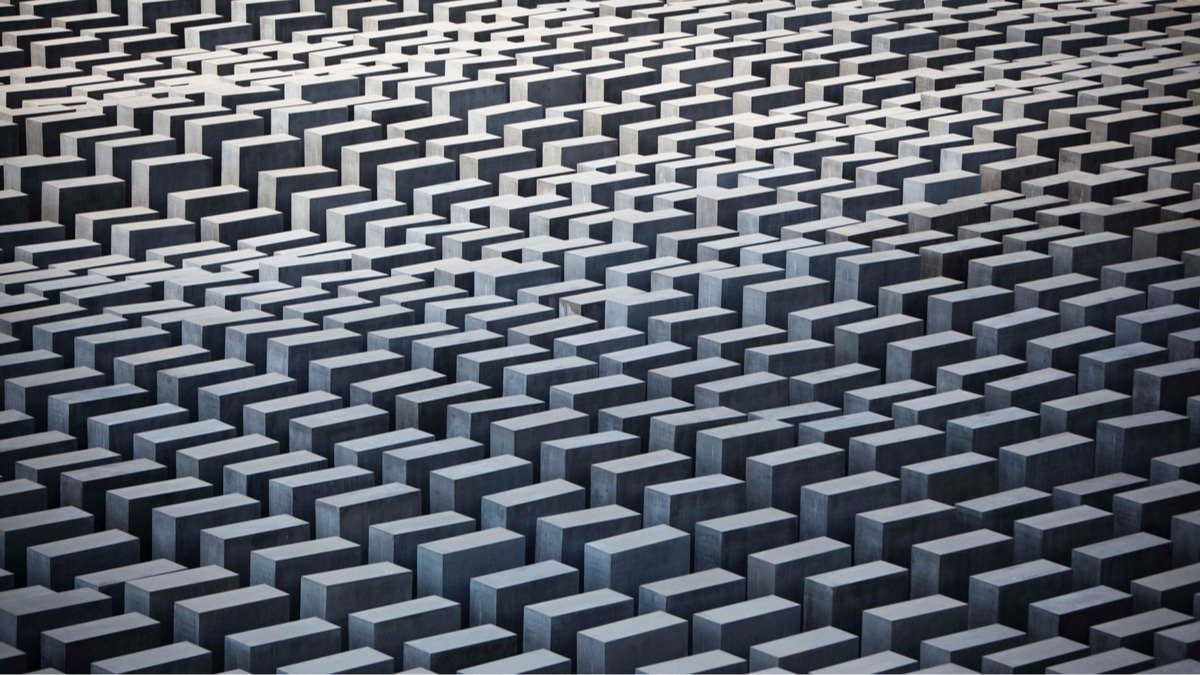

Мемориал недалеко от Йозефува (Польша), установленный в память о еврейских жертвах резни 1942 года, совершённой батальоном полиции №101. Фото: Piott / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Милитарная ситуация подталкивает человека отказаться от индивидуальной ответственности и растворить ее в надчеловеческом существе коллектива (батальона, армии, страны). Обособление не только обрушивает на конкретного человека весь груз страха (и от близости смерти, и от постоянного соучастия в убийстве других), но и напоминает сверхорганизму о его уязвимой природе — возможности рассыпаться. Индивидуалист быстро становится угрозой и врагом.

Браунинг пишет, что полицейские в обращении с жертвами копировали своего непосредственного командира. Жестокость командира порождала жестокую роту, и наоборот; командир — голова сверхорганизма.

«Избавление от бремени морали достигалось путем принятия коллективной идентичности»,

— объясняет Браунинг.

При этом коллектив опирался на альтернативную этику, нужную, по сути, для того, чтобы избежать личностного измерения.

По мысли исследователя, как раз здесь шли в ход все пропагандистские установки, выработанные режимом. Антисемитизм, «осажденная крепость», наконец, «долг перед нацией», боевое товарищество, беспрекословное повиновение командованию — всё это помогало полицейским найти самооправдание. Идеологи Гитлера создали бесчеловечную, но хорошо учитывающую психологию программу. Если люди и не разделяли ее изначально, то оказавшись в милитарных условиях, все охотнее прибегали к ней. А командиры в свою очередь делали всё, чтобы вообще устранить человеческое измерение, — делали казни «невидимыми», не ставили палача и жертву лицом к лицу.

Перед первой казнью майор Трапп сам посеял смуту — как собственными сомнениями, так и тем, что дал полицейским выбор — участвовать или нет: то есть обратился не к общности, а к личностям. В дальнейшем руководство избегало этой оплошности.